複数人の共有名義のアパートを売買する際の注意点は?

共有名義の不動産を売買する場合、主に売主側の売却権限に関して注意事項が存在します。

売主は、共有者全員の同意を確実にとって、売却権限が完全なものとなるように手配しなければなりません。

一方買主は、売主側で売却権限が完全に確保されているかどうかを、契約上の手当によって確認することが大切です。

今回は、共有名義のマンション・アパートなどを売買する際の、契約上の注意点などを解説します。

1.共有名義のアパート売買の注意点

共有名義の不動産を売買する場合、売主側の売却権限が確保されていることをよく確かめる必要があります。

(1) 売買には共有者全員の同意が必要

民法上、共有物件を売却する際には、共有者全員の同意が必要とされています(民法251条)。

たとえば、共有者の一部だけで売却を取り決めた場合、売買契約の締結は無効となってしまいます。

当然ながら、他の共有者の委任状を偽造して、共有者全員が売却に同意しているかのように装うことも違法であり、行為者は刑事罰に問われる可能性があります(有印私文書偽造罪(刑法159条1項)など)。

つまり、共有不動産の売買を有効に行うためには、共有者全員が売買について同意していることを確実に確認する必要があるのです。

(2) 共有者の一部が代表で共有物件を売却する場合

共有者の数が多数にわたる場合や、共有者の一部が遠方に居住している場合などには、共有者全員が決済の場に立ち会うことが難しいケースがあります。

その場合、他の共有者から契約締結に関する委任状を取得したうえで、共有者の一部が売主代表として売買契約を締結することも認められます。

ただし委任状は、作成者である共有者の真の意思に基づいて作成される必要があります。

委任状の有効性を確認するため、委任状には必ず作成者(共有者)の実印で押印し、併せて印鑑登録証明書との照合を行ってください。

特に買主側は、後で売買契約の効力を覆されることがないように、委任状が真正に作成されていることをきちんと確認することが大切です。

2.共有名義の不動産を売却する際の売買契約書

共有名義の不動産を売却する場合、売主側の契約締結権限を確認するため、売買契約に特有の条項を含めておく必要があります。

以下では、共有不動産売買契約書のひな形と併せて、共有不動産を売却する際の契約上のチェック事項を解説します。

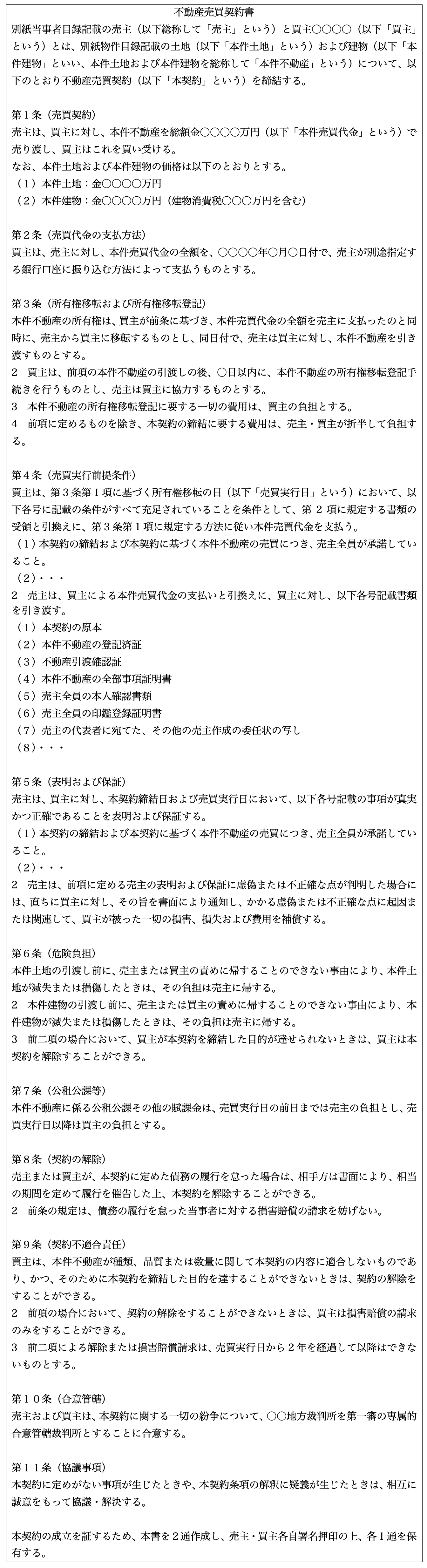

(1) 共有不動産売買契約書のひな形

共有不動産を売却する場合における、売買契約書のひな形を紹介します。

ひな形の条項はあくまでも一例ですので、取引の実態に合わせて調整したうえでご利用ください。

(2) 売却権限の確認規定を必ず設けておく

再三強調しているとおり、共有不動産を売却する際に重要となるポイントは、売主側に売却権限(=共有者全員の同意)があるかどうかの確認です。

したがって、不動産売買契約上も、売却権限の確認に関する規定を設けておくべきでしょう。

上記のひな形では、第4条で「本契約の締結および本契約に基づく本件不動産の売買につき、売主全員が承諾していること」を売買実行前提条件と定めています。

つまり、共有者全員が売買について承諾していなければ、買主は売買代金の支払義務を負わないと定めることにより、売却権限の確認を促しているのです。

また、ひな形の第5条でも、「本契約の締結および本契約に基づく本件不動産の売買につき、売主全員が承諾していること」について、売主が表明および保証する旨を定めています。

仮に共有者の一部が売買に同意していないことが後から判明した場合、売主の表明保証違反に該当し、買主は売主から損害の補償を受けられる建付となっています。

このように、売買実行前提条件と表明保証の各規定において、売却権限(=共有者全員の同意)を二重に確認する契約上の建付を採用することで、契約が無効とされるリスクを極小化することを目指しているのです。

3.共有不動産を売却・購入する際は弁護士に相談を

共有不動産を売却・購入する際には、売買に関する共有者全員の同意を、売主・買主が相互に確認する必要があります。

確実に確認作業を行うためには、契約上の建付を適切に調整したうえで、委任状・印鑑登録証明書・本人確認書類などを精査しなければなりません。

共有者全員の同意による売却権限の存在が否定され、後から売買契約が無効化されてしまった場合、売主・買主ともに不測の損害を被ってしまうおそれがあります。

そのような事態にならないように、売買契約の交渉・締結・決済に当たっては、段階ごとに弁護士にアドバイスを受けることをお勧めいたします。

弁護士は、不動産売買契約書のチェックに加えて、決済に向けた留意事項などについてアドバイスを行い、円滑・迅速・確実な共有不動産売買の実行をサポートいたします。

共有不動産の売却または購入をご検討中の方は、取引から生じるリスクをできる限りコントロールするため、一度弁護士までご相談ください。